Pour changer des déplorations constitutives de bien des

chroniques, billets et autres éditoriaux, je partage volontiers mon plaisir

d’avoir assisté à l’annonce d’une naissance à venir, d’une fille à sa mère.

Au-delà de la période où se rappelaient malgré tout des

symboles d’espérance, au sortir de discussions pessimistes sur l’état de la

planète, ce faire-part affirme des promesses de printemps.

L’acte de foi en l’avenir réchauffe le vieux en fin de

cycle.

Ce moment émouvant s'avère encore plus précieux après avoir appris que l’amoureux d’une jeune femme de ma connaissance s’était suicidé suite à la mort accidentelle de son père ; elle n’avait pas encore lu la

lettre qui lui était destinée.

Le constat du malheur qui s’entremêle au bonheur persiste dans sa banalité dérisoire, mais dans nos sociétés avides de

transparence comme accès à la vérité, l’évidence de la mort se dissimule.

Pourtant ce ne sont pas les rappels qui manquent. La conscience de notre

finitude apporte-t-elle du sel à l’existence ou est-ce la distraction qui nous

sauve ?

On se débrouille, alternant nez en l’air et brassées de

chrysanthèmes.

Faut-il être éloignés à ce point de notre nature humaine, quand naissance et mort constituent évidemment les bases de la vie, pour voir un enfant qui vient au monde comme un évènement à ce point exceptionnel. La notion de reproduction, de transmission semble accessible essentiellement à des pères en papillotes et des mamans voilées. L'« heureux évènement », assurance vers l'avenir, peut s'accompagner de mots de bienvenue, moins laconiques que quelques émoticœurs générés par la négligence artificielle.

Dans une époque où la confiance se distribue parcimonieusement, soignons les petits habitants du futur pas seulement pour financer nos retraites, mais pour que l'envie de vivre soit première.

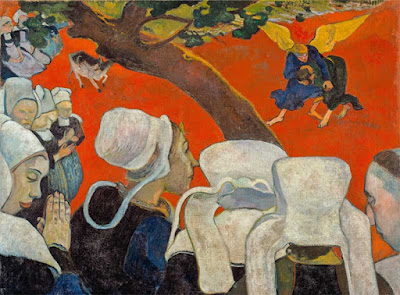

Symétriquement, si le passé n’est pas le territoire exclusif des morts, il

est indispensable de convoquer l’histoire pour éclairer l’actualité, sans nous

aveugler d’images à la ligne trop claire.

« Le fascisme

n'est pas un uniforme, il n'est pas le salut romain, le fascisme est dans les

mentalités, dans le rapport de force entre les individus et les groupes, dans

les manières d’agir, dans le langage… »

Pasolini

Dans cette révision des fondamentaux de notre condition mortelle, le sentiment d'aligner des truismes m'étreint, que ne calme pas le retour vers d'autres gros mots.

En regard de la virulence de certains dans les débats

contemporains, la modération nécessaire inviterait à manier avec prudence le langage. Je me suis toujours interdit de traiter de « con » tout

élève que j’ai eu à juger, mais à l’heure où l’intelligence artificielle se

développe à la vitesse de l’éclair, je n’ai pas d’autre mot pour constater que

la « connerie » de mes semblables est prompte à se manifester tous azimuts.

Le terme « instruction »

étant devenu obsolète dans les écoles, on peut alors se demander sur quelle

matière fonder une réflexion, élaborer une opinion personnelle.

Le mot « intellectuel »

utilisé comme une insulte est, lui, encore usité bien que l’inculture se

proclame plus que jamais, accusant d’arrogance ceux qui envisagent la complexité

du monde, les ignares se posant en victime, avec un mépris d’empereur. L’inversion de la

charge accusatoire est devenu un réflexe avec certains qui osent dire que les

dessinateurs de Charlie avaient bien cherché leur mort.

« Islamophobe »

érigé en insulte ouvre la voie à l’auto censure et permet d’éviter toute

critique de la religion, même envers ses extrémistes les plus sanguinaires.

L’apparition de nouvelles tournures dans les pages de

désuets dictionnaires ou l’extinction de leur usage ne dépend pas de quelque

académique prescripteur mais de nos paresses, de nos lâchetés.

Parti sur des notes optimistes, me

voilà rabâchant que nous avons le monde que nous méritons dans sa beauté et ses

absurdités.

Nous en sommes là : des hommes casqués pour la guerre

ou par précaution routière, impuissants à empêcher la surchauffe de notre

planète, incapables de négocier des mesures qui ne peuvent être que globales,

érigent des murs autour de leur patrie et se blindent dans leur individualité.

« Les habitants des pays éclairés, depuis

qu’ils ne voient plus les étoiles,

pensent qu’ils sont seuls ».

Noëlle Bréham

_-_01.jpg)

_(26391788479).jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

_(4555465155).jpg)